Сравнение себя с другими — это фундаментальная человеческая склонность, встроенная в саму ткань нашего социального бытия. Психолог Леон Фестингер в своей Теории социального сравнения еще в середине XX века показал, что мы имеем врожденную потребность оценивать себя, свои способности и мнения, и делаем это, сопоставляя себя с окружающими. Этот механизм помогал нашим предкам выживать, учиться и находить свое место в иерархии.

Однако в современном мире, пронизанном социальными сетями, культом успеха и постоянной демонстрацией идеализированных жизней, этот некогда адаптивный механизм превратился в мощный источник страданий. Ловушка социального сравнения стала одной из главных причин эпидемии низкой самооценки, тревоги и чувства неполноценности.36 Мы постоянно держим в руках зеркало, но отражаемся в нем не мы сами, а искаженный образ, созданный на фоне чужих достижений, красоты и счастья.

Эта статья исследует природу самоценности и предлагает путь ее возвращения. Мы увидим, как западная психология прошла путь от шаткой концепции «самооценки», зависящей от внешних факторов, к более устойчивой идее «самосострадания». Затем мы погрузимся в глубины ведической мудрости, которая утверждает, что истинное решение проблемы сравнения лежит не в том, чтобы научиться лучше к себе относиться, а в том, чтобы осознать, что то «я», которое сравнивает и страдает, — всего лишь иллюзия. Наша цель — совершить переход от хрупкой, выстроенной на сравнении самооценки к нерушимой самоценности, основанной на понимании своей истинной природы.

Путь к самоценности лежит от попыток исправить свое отражение в зеркале чужих мнений к открытию внутреннего источника света.

Хрупкое «Я»: западная психология о самооценке и идентичности

Западная культура долгое время превозносила «высокую самооценку» как ключ к успеху и счастью. Однако более глубокий анализ показывает, что эта концепция подобна зданию, построенному на песке — его стабильность полностью зависит от внешних условий.

Нестабильная игра самооценки и социального сравнения

Самооценка определяется как общая оценка собственной ценности или значимости. Такие инструменты, как Шкала самооценки Розенберга (RSES), позволяют измерить это отношение к себе. Проблема заключается в том, на чем эта оценка основывается. Чаще всего она является продуктом непрерывного процесса социального сравнения.

Теория Фестингера выделяет два основных типа сравнения :

- Восходящее сравнение: Мы сравниваем себя с теми, кого считаем «лучше» нас в какой-то области — более успешными, красивыми, умными. Такое сравнение может мотивировать на рост и развитие, но гораздо чаще оно порождает зависть, чувство неадекватности и снижение самооценки. В мире, где всегда найдется кто-то, кто превосходит нас, это путь к постоянной неудовлетворенности.

- Нисходящее сравнение: Мы сравниваем себя с теми, кто, по нашему мнению, находится в худшем положении. Это может временно поднять нашу самооценку и вызвать чувство благодарности, но также может привести к высокомерию, самодовольству и отсутствию стимула к развитию.

Очевидно, что самооценка, построенная на таком фундаменте, по своей природе условна и нестабильна. Она требует постоянного подтверждения извне: похвалы, лайков, продвижения по службе, признания. Она зависит от того, выигрываем ли мы в бесконечной игре сравнений. Это делает нас эмоционально уязвимыми и зависимыми от мнений других, что является прямой дорогой к тревоге. Когнитивно-поведенческая терапия может помочь оспорить негативные мысли, возникающие в результате невыгодных сравнений, но она все еще работает в рамках самой парадигмы оценки и сравнения.

Сдвиг парадигмы к самосостраданию

Осознав ограничения концепции самооценки, современная психология предложила революционную альтернативу — самосострадание. Работы доктора Кристин Нефф показали, что то, как мы относимся к себе в моменты неудач, гораздо важнее, чем то, как высоко мы себя оцениваем в моменты успеха.

Самосострадание состоит из трех ключевых компонентов:

- Доброта к себе против самоосуждения: Это способность относиться к себе с теплотой, заботой и пониманием, когда мы сталкиваемся с трудностями или совершаем ошибки, вместо того чтобы обрушивать на себя шквал самокритики.

- Общность человеческого опыта против изоляции: Это осознание того, что неудачи, несовершенство и страдания — это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Вместо того чтобы думать: «Почему это случилось именно со мной?», мы понимаем, что все люди в мире испытывают подобные трудности. Это чувство общности помогает нам не чувствовать себя одинокими и дефективными в своей боли.

- Осознанность (Mindfulness) против сверхидентификации: Это способность наблюдать за своими болезненными мыслями и чувствами сбалансированно, не подавляя их, но и не позволяя им полностью захватить себя. Мы признаем боль, но не становимся ею.

Ключевое отличие самосострадания от самооценки заключается в его безусловности. Самосострадание не зависит от наших достижений или внешних оценок. Оно доступно нам именно тогда, когда мы больше всего в нем нуждаемся — в моменты провала. Исследования показывают, что самосострадание связано с большим психологическим благополучием, устойчивостью к стрессу и мотивацией к росту, при этом оно не имеет связи с нарциссизмом, в отличие от высокой самооценки.

Этот переход от самооценки к самосостраданию знаменует собой фундаментальный сдвиг от оценочной модели «я» к принимающей. Самооценка — это, по сути, суждение: «Достаточно ли я хорош?». И это суждение почти всегда относительно, оно требует данных от социального сравнения. Самосострадание же полностью обходит механизм суждения. Оно не задает вопрос «Достаточно ли я хорош?», а отвечает на переживание страдания (например, на чувство «я недостаточно хорош») с добротой. Компонент «общности человеческого опыта» активно разрушает саму логику сравнения, превращая несовершенство из причины для стыда и изоляции в основу для сопереживания и связи с другими.

Иллюзорное «Я»: ведическая перспектива на эго и истинную идентичность

Если западная психология предлагает нам изменить отношение к себе, то ведическая философия идет еще дальше. Она утверждает, что сама сущность, которая занимается сравнением и страдает от него, — наше привычное эго — является конструкцией, иллюзией. Истинная самоценность, согласно Веданте, обретается не через улучшение отношения к этому «я», а через осознание нашей подлинной природы, которая находится за его пределами.

Ахамкара, «делатель “я”»: источник разделения

В санскритской философии эго называется Ахамкара, что дословно переводится как «делатель “я”». Это психический механизм, который создает чувство отдельной, индивидуальной идентичности.

Ахамкара говорит: «Я — это тело, я — это мои мысли, я — это мои достижения, я — это мои роли».

Эта функция необходима для выживания и взаимодействия с миром. Однако, согласно ведической психологии, трагедия человека начинается тогда, когда мы полностью отождествляемся с этой конструкцией и забываем, кто мы есть на самом деле. Именно эта ложная, отделенная от всего остального мира самость (Ахамкара) чувствует себя уязвимой, неполноценной и постоянно нуждается в самоутверждении через сравнение с другими. Именно она является источником гордыни, зависти, ревности и страха.

Атман, истинное Я: по своей природе цельное и несравнимое

За пределами изменчивой и беспокойной Ахамкары ведическая мудрость указывает на существование Атмана — нашего истинного Я. В Упанишадах Атман описывается как чистое, вечное, неизменное сознание, которое является свидетелем всех наших мыслей, чувств и переживаний.

Важно понять, что Атман — это не индивидуальная душа в западном понимании, которая обладает уникальными характеристиками. Атман — это универсальный, безличный принцип сознания, единый для всех существ. Его природа — Сат-Чит-Ананда (Бытие-Сознание-Блаженство). Он по своей сути совершенен, полон и ему ничего не недостает. Он не может быть больше или меньше, лучше или хуже. Он просто есть. Поэтому на уровне Атмана сравнение в принципе невозможно.

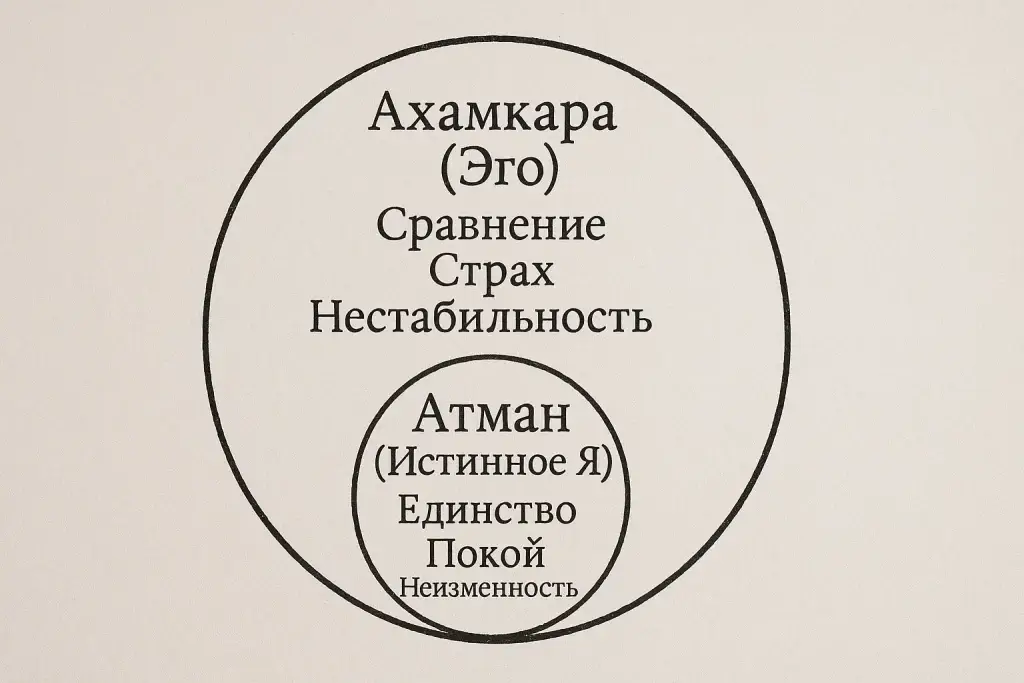

Ведическая психология различает поверхностное, сравнивающее эго (Ахамкара) и глубинную, неизменную сущность (Атман).

Тат Твам Аси («Ты есть То»): реализация недвойственности

Вершиной ведической мысли является учение Адвайта-веданты, которое выражено в махавакье (великом изречении) из Упанишад: «Тат Твам Аси» — «Ты есть То». «То» — это

Брахман, высшая, абсолютная реальность, основа всего сущего. Это изречение утверждает, что наше индивидуальное, истинное Я (Атман) не просто часть этой высшей реальности, а полностью тождественно ей.

Восприятие себя как отдельного, маленького, смертного существа — это иллюзия (майя), созданная и поддерживаемая Ахамкарой. Когда через практику самоисследования (атма-вичары) и медитации эта иллюзия распознается, происходит пробуждение к нашей истинной природе. В этот момент вся основа для сравнения рушится. Если «я» в своей сути есть безграничное, всепроникающее сознание, то с кем или с чем мне себя сравнивать? Все «другие» оказываются лишь различными проявлениями того же самого единого Я.

Таким образом, Веданта предлагает не психологическое, а онтологическое решение проблемы. Она не стремится дать эго лучший инструмент для самоуспокоения (как самосострадание) или научить его более здоровым мыслям (как КПТ). Она предлагает совершить сдвиг в самой идентичности — перестать считать себя волной (эго) и осознать себя океаном (Атман). Это и есть окончательное освобождение от тирании сравнения.

Синтез: от самооценки к самореализации

Построив мост между этими двумя традициями, мы можем увидеть, как западные психологические практики могут стать мощной подготовкой к глубокой ведической реализации. Самосострадание оказывается идеальным «тренировочным полигоном» для постижения недвойственности.

Компонент «общности человеческого опыта» из модели Кристин Нефф — это психологическая дверь к философской истине о единстве. Эмоционально соединяясь с другими через наше общее несовершенство и страдание, мы начинаем ослаблять хватку эго и его иллюзию тотальной отделенности.

Еще одним мощным инструментом на этом пути является буддийская практика Мудита — сорадования или сопереживающей радости. Это способность искренне радоваться успехам и счастью других людей, воспринимая их как свои собственные.

Мудита — это активное противоядие от зависти, порождаемой восходящим сравнением. Это практическое применение принципа недвойственности на уровне эмоций. Когда мы радуемся чужому успеху, мы на мгновение разрушаем стену между «мной» и «другим», переживая опыт единства.

Заключение: разбить зеркало

Путь к подлинной самоценности — это путешествие от рабской зависимости от своего отражения в зеркале чужих мнений к осознанию себя как самого источника света, в котором появляются все отражения.

Самооценка держит нас в плену этого зеркального зала, заставляя бесконечно сравнивать свое искаженное отражение с другими. Самосострадание учит нас относиться к своему отражению с добротой и принятием, независимо от того, что мы в нем видим. Но самореализация, к которой призывает Веданта, предлагает нам самый смелый шаг — разбить зеркало и обнаружить, что наше истинное Я никогда и не было этим отражением.

Практическим первым шагом на этом пути может стать культивирование самосострадания. А главным вектором движения пусть будет вопрос, заданный мудрецами тысячелетия назад и не теряющий своей силы сегодня: «Кто я?». В поиске ответа на этот вопрос лежит ключ к свободе от всех сравнений.

No responses yet